Cumplo 33 años, la edad a la que murió Jesucristo. No soy creyente, pero me gusta creer que es la de hacer algo importante en la vida. Cumplo 33 volando sobre Sudán y he pisado tierra en Addis Abeba, capital de Etiopía. Son la ciudad y el país que me abrieron sus brazos cuando decidí poner por primera vez el pie en África. Es muy especial volver a ella, comprobar que sigue oliendo a especias, que los fieles siguen besando con el mismo fervor los muros de las iglesias, que el terrible incendio que casi acabó con el mítico Hotel Taitu al final no pudo con él.

En Addis Abeba comienzo una aventura mochilera que durará todo el mes de agosto. En este tiempo exploraré algunas zonas de Kenia que aún no conozco y me adentraré en Uganda, un país en el que no he estado y al que tengo ganas. Le llaman la perla de África. Llevo meses ansiosa por comenzar este viaje, por salir de nuevo al mundo, a ver qué tiene que contar esta vez. Pero en esta ocasión no voy sola: me acompañará nada menos que mi madre durante los primeros diez días de expedición. Ella, que es una señora de 60 años y abuela de dos nietos, se ha apuntado sin pensárselo. Siempre sigue mis viajes con devoción y siempre me dice que me la lleve a África. Y yo quiero compartir con ella mi amor por esta tierra, quiero enseñarle todo aquello que me ha conquistado y me hace volver aquí una y otra vez.

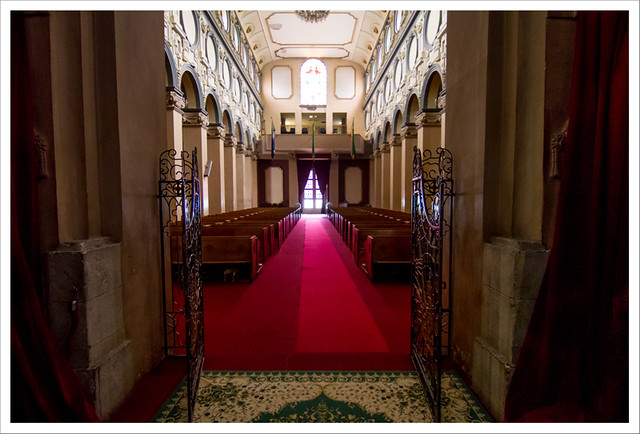

La espiritualidad sigue intacta en Addis Abeba. / © Lola Hierro

Y así nos vamos las dos, mochila en ristre con destino Kenia y escala de 10 horas en Addis Abeba mediante. El hecho de que nuestro avión a Nairobi haya tardado tanto en salir nos ha permitido visitar la ciudad. Viajamos con Ethiopian Airlines y nos hemos llevado una grata sorpresa al llegar, pues nos han dado un visado de tránsito, una habitación de hotel, un transporte, un desayuno y un almuerzo. Y todo sin pagar ni un duro. Esto compensa que los aviones de esta aerolínea sean tan incómodos. Hemos volado en un Boeing 737-800, es decir, que hemos ido como en uno de Ryanair solo que el vuelo ha durado nueve horas. Muy incómodo y no recomendado para gente grande, alta, con piernas largas, etc. Eso sí, la comida está bastante rica.

Volando embutidas en una caja de zapatos y con parada técnica en Malta para repostar (si no, no llegamos ni empujando) nos plantamos en Addis Abeba; qué alegría pisarla de nuevo. Hace fresquito ahora en la ciudad porque es época de lluvias y porque está a 2.000 metros sobre el nivel del mar, así que paseamos muy a gusto, sin pasar nada de calor.

Una foto publicada por Lola Hierro (@lolahierro) el

El hotel donde la aerolínea nos coloca para pasar el rato hasta que salga el siguiente vuelo a Nairobi es totalmente lujoso: nos regalan un desayuno en bufet libre y nos dan una habitación con cocina y mini bar, dos teles gigantescas, un baño totalmente equipado y ducha con mampara, una cama enorme, cocina con barra de bar, salón… Yo creo que era la suite del hotel. Desde nuestro enorme ventanal se ve un ejemplo de lo rápido que crece la ciudad. Leo en un folleto informativo que hay sobre el escritorio que Addis Abeba está entre las 10 primeras ciudades del mundo donde en 2016 se están construyendo más hoteles. Me asomo a la ventana y observo una obra tremebunda de lo que en breve será un edificio y a un montón de obreros trabajando. Luego me entero de que será otro hotel.

No nos ha dado mucho más tiempo a alucinar con nuestro suntuoso dormitorio porque nos hemos lanzado a la calle a buscar un taxi y no nos ha costado dar con un taxista muy simpático, Abraham, a quien hemos contratado por unas horas regateando mínimamente. Vamos derechas a la catedral de la Santísima Trinidad porque yo tengo un recuerdo muy vivo de la solemnidad de las misas ortodoxas, de los cantos, y quiero que mi madre vea en directo lo que le enseñé en un vídeo del móvil hace dos años. Mala suerte al llegar porque ya no hay misa que valga, se celebran temprano. Igualmente compramos la entrada, nos descalzamos y entramos. Mi madre no puede dejar de mirar a los fieles que besan los muros de la iglesia, se golpean la frente con ellos y lo vuelven a besar. Y luego rezan con las manos extendidas. Las mujeres, con largos pañuelos blancos cubriendo sus cabezas.

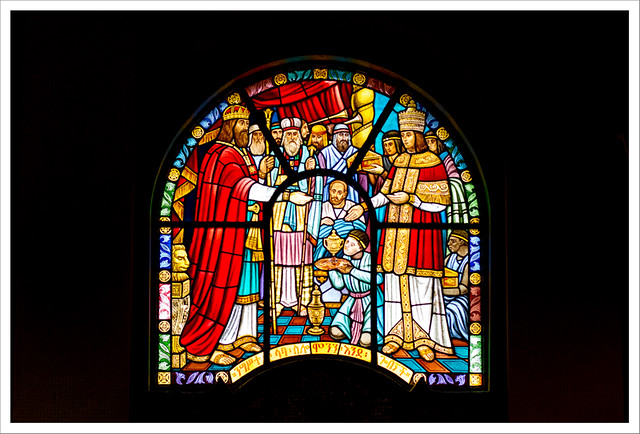

Nos recibe en la puerta un santón de esos que abundan por Etiopía. Es muy anciano y lleva una túnica oscura con capucha y una cruz de madera. Habla un inglés muy rudimentario pero se ve que quiere enseñarnos el templo. Sé que voy a tener que darle algo de dinero a cambio de sus aparentemente desinteresados servicios pero no me importa. A fin de cuentas, el hombre nos va a dedicar su tiempo y no me viene mal que nos explique cosas porque yo no llevo ninguna guía, ni libro, ni información alguna. Nos da una bendición que no entendemos plantándonos su cruz de madera en las mejillas y la frente y luego nos lleva al altar, donde descubre unos tronos de madera ricamente labrados que pertenecieron al mítico emperador Haile Selassie y a su emperatriz. De ellos luego nos enseña sus tumbas. “Está dormido aquí”, dice. También nos muestra todas las vidrieras de la catedral: escenas del Antiguo Testamento a la derecha con Moisés, Abraham, Noé y Salomón entre otros. La vida de Jesús y el Nuevo Testamento a la izquierda. Mi madre se las sabe todas, a mí me suenan.

A nuestra salida, Abraham espera para llevarnos a la iglesia de Santa María, y yo espero que tengamos más suerte. La vez anterior ni siquiera la encontré abierta. Otra vez gente rezando en la puerta, gente rezando en los altarcillos pegados a los muros del templo, gente rezando o meditando sentado en unos bancos labrados en la valla que rodea el recinto… Sorprende ver la cantidad de personas que se vienen aquí a pasar un rato sin más objetivo que ese: pensar, estar. La vida en África va más despacio, pienso, aquí aún se saca tiempo para no hacer nada. En Madrid, en España, en Europa, cada vez es más difícil dedicarse a eso, vivimos acelerados y queremos invertir cada segundo porque, si no, creemos que estamos perdiendo el tiempo. Y, en realidad, lo perdemos al ocuparlo con tantas responsabilidades y tareas.

Esta vez tampoco hay misa, pero sí hay un obrero haciendo algún tipo de reforma en el coro. La iglesia parece desmontada, las alfombras están levantadas y hay material de obra en la entrada al altar. No tiene forma de cruz sino que es redonda, su bóveda está pintada de azul cielo y las paredes del altar lucen frescos con historias que no conozco. Ni me doy cuenta de que una mujer ha entrado, se ha arrodillado en el suelo, detrás de mí, y se ha puesto a rezar. Casi me doy de bruces con ella cuando me giro para salir.

No nos vamos sin dar un paseo por la amplia avenida que sale de la plaza Arat Kilo y llega hasta esta iglesia de Santa María. Apenas recorremos unos 300 metros por la acera, pero sirven para que yo recuerde lo que tenía medio olvidado y mi madre vea por primera vez la ciudad tal cual es. Justo a la puerta de la iglesia viven mujeres muy pobres con niños muy pequeños cubiertos de harapos. Duermen sobre cartones, están muy sucios y extienden la mano para pedir dinero o algo de comer. También ancianos, ancianas, tullidos… Es la pobreza más evidente.

Pero Addis no son solo mendigos tirados en la calle; junto a ellos hay numerosas muestras de los miles de trabajos informales que copan la ciudad: los que limpian zapatos (miles), los que tienen una báscula y te cobran por pesarte (cientos), los que tienen un top manta de libros (docenas), los que venden estampitas, collares con cruces de madera, rosarios y demás parafernalia religiosa (unos cuantos). Se mezclan con los transeúntes, la mayoría bien vestidos, ciudadanos normales y corrientes que van y vienen de sus trabajos o sus estudios o de hacer la compra, familias enteras de paseo, hombres con corbata cargados con maletines, chicas adolescentes en plena edad del pavo sumergidas en sus teléfonos móviles…

Y todos ellos recorren la acera derecha de una calle atestada de taxis aparcados de cualquier manera y mini buses desde los que se vocifera el destino, y donde se encuentra la universidad más antigua de Etiopía, la casa del líder ortodoxo del país (o eso nos dice Abraham de una mansión con dos esculturas de palomas del tamaño de un coche flanqueando la entrada), el museo nacional donde descansan los restos de Lucy, el homínido más antiguo, muchos supermercados y comercios de toda clase y, abajo del todo, el Ministerio de Educación. Qué mezcla más interesante, cruel, realista y bella, aún con todas sus aristas.

Queda poco tiempo, y yo quiero cumplir mi deseo: regresar al Wutma, el humilde hostal que fue mi hogar durante mis días en Addis. Quiero ver si sigue tal cual, si siguen las mismas camareras y si la comida sigue tan rica como yo recuerdo. Cuando llego siento muchísima nostalgia. Me apena que nadie me recuerde pero entiendo que es normal, pues por ahí pasan bastantes mochileros. Hay algunas camareras nuevas y una de ellas, bastante despistada, me dice que la recepcionista del hostal que me atendía en aquel 2014 ya no trabaja allí. Quiero pedir el plato típico que lleva un poco de todo para celebrar mi cumple con mi madre y ya no lo cocinan, así que pido tibs de cordero, que es carne troceada con una salsa muy sabrosa, algo picante, puesta encima de una buena porción de injera. Almorzamos por dos euros, botella grande de agua incluida, en el comedor que se ve tan animado como siempre. Me invade la nostalgia de nuevo. Miro la mesa donde me solía sentar a comer y a trabajar con el ordenador. Ahora está vacía. Casi me puedo ver allí sola, medio triste y escribiendo como una loca los reportajes que realicé aquí y que tiempo después recibieron algunos premios de periodismo. Por entonces no tenía ni idea de que ese trabajo se me iba a reconocer.

Nuestra última parada es en el Hotel Taitu, el edificio más antiguo de la ciudad, que data de 1898 y es toda una institución. Casi desaparece en un incendio pavoroso ocurrido dos meses después de volverme yo para España, a principios de 2015. Pero no pudieron con él. Su famosa sala de Jazz ya no existe pero la escalinata de madera, tan majestuosa, sus salones y las habitaciones siguen intactos. Cuando llegamos lo encontramos lleno de comensales disfrutando del bufet vegano que tanta fama ha dado al hotel, y a mi pobre madre se le van los ojos y lo quiere probar todo, pero la mayoría de los platos son vegetales crudos y no estoy por la labor de que se coja una diarrea el primer día así que le fastidio sus planes de ponerse hasta las orejas. “Todo hervido, cocinado o pelado, mamá”, le digo. Y la mujer se resigna. Ya me lo agradecerá.

Así termina mi cumpleaños en Etiopía, pero no mi día. Solo son las cuatro y media de la tarde cuando cogemos otro vuelo igual de cutre que el anterior hasta Nairobi. Por el camino vemos un atardecer de infarto y mi madre empieza a ser consciente de lo que le espera en Kenia. Llegamos al aeropuerto Jomo Kenyatta y todo va, sorprendentemente, como la seda: nunca he tardado menos en hacer todos los trámites de llegada a un país, véase: enseñar la tarjeta de la fiebre amarilla, sellar el pasaporte en inmigración (esto porque nos metemos una carrera y llegamos a la cola casi las primeras), recoger las maletas, sacar dinero en un cajero y comprar una tarjeta SIM. Nuestro único sobresalto viene con una policía que pilla a mi madre fumándose un cigarro y nos amenaza con multarnos. ¡Qué susto! Como yo no fumo, nunca me he informado de estos asuntos, y luego me entero de que en Nairobi está penado con multas de entre 500 y 30.000 euros. Casi nada. En nuestra defensa diré que un guardia de seguridad nos dijo que en la calle sí estaba permitido.

Por suerte no llega la sangre al río y pronto encontramos a Oliver, un señor que ha venido al aeropuerto a recogernos y llevarnos a mi hotel de siempre, el Stopover House, el que yo llamé Hostal Royal Manzanares en una entrada de este blog. Cual es mi sorpresa cuando me dice que el hotel cerró hace tiempo, que ya no existe. ¿Pero cómo es posible? ¡Si yo he reservado a través de Anne, la administradora, como hago siempre que vengo a Nairobi!. Pues al parecer se han cambiado a otro que se llama Transit Lounge, muy cercano. Y lo llevan las mismas personas. Allí me espera mi habitación. Sin tener ni idea de donde me meto nos vamos para allá, previa parada en un supermercado enorme donde mi madre alucina al ver que tienen los mismos productos que en cualquier Carrefour español.

Llegar a este nuevo hostal, al final, es casi lo más bonito que me pasa el día de mi cumpleaños. Por que no es que sea como el otro, al que tanto cariño tenía, igual de limpio y acogedor pero más nuevo y grande. No es que sus nuevos empleados sean simpatiquísimos y nos traten de lujo y me solucionen todas mis necesidades al minuto. Es que encima está viviendo ahí Antonio, mi amigo angoleño al que conocí la primera vez que vine a Nairobi y me alojé en el Stopover. Desde entonces siempre que he venido nos hemos visto y ya hemos vivido alguna aventurilla juntos por las calles de la ciudad. Él no sabía que yo iba a llegar y me lo encuentro cocinando, como siempre. Porque Antonio siempre está guisando o estudiando para sus exámenes de la universidad. Cuando me ve nos fundimos en un abrazo enorme, ¡hacía más de un año desde nuestro último encuentro!

Termina mi cumpleaños con la compañía de Antonio y mi madre, que ven cómo soplo un mechero puesto encima de una magdalena de color rojo. Nunca pensé que fuera a cumplir años de esta manera tan bizarra, pero desde luego ha sido una de las celebraciones más especiales y bonitas que he tenido en mi vida. Quiero pensar que esta manera de comenzar otro año significa algo, que la vida me está mandando señales para no sé qué. En este viaje me dedicaré a pensar e interpretar.

Otros capítulos de este viaje:

- Llegar a los 33 en Addis Abeba

- Con el sol pegado a los talones por el Maasai Mara

- La teoría masai (segunda parte)

- Monos en la costa

- Carta abierta a mi auténtica mamá africana

- Elefantes ‘low cost’ en Amboseli

- Espiando hipopótamos en Naivasha

- Nakuru, no te esperaba pero gracias

- Kampala: apacible versus cansina

- La isla de la libertad

- Café arábiga, cascadas imposibles y una maratón

- De Uganda salí… corriendo

Más información:

*Sigue este enlace para ver todas mis fotos de Addis Abeba

*Aquí, la serie Crónicas Etíopes, mi primer viaje a África en 2014.

Pingback: De Uganda salí... corriendo | Reportera nómada

Pingback: Café arábiga, cascadas imposibles y una maratón | Reportera nómada

Pingback: La isla de la libertad | Reportera nómada

Pingback: Kampala: apacible versus cansina | Reportera nómada

Pingback: Nakuru, no te esperaba pero gracias | Reportera nómada

Pingback: Espiando hipopótamos en Naivasha | Reportera nómada

Pingback: La teoría masái (segunda parte) | Reportera nómada

Pingback: Con el sol pegado a los talones por el Maasai Mara | Reportera nómada

Pingback: Elefantes 'low cost' en Amboseli | Reportera nómada

Pingback: Carta abierta a mi auténtica mamá africana | Reportera nómada

Pingback: Monos en la costa | Reportera nómada

Supongo que los deseos siempre son bienvenidos a pesar de hacerlo con tanta tardanza. Felicidades!!! Y gracias por seguir compartiendo tus rutas y tus vivencias; se leen con mucho gusto. (Aunque no siempre con puntualidad)

Abrazo.

Gracias a ti por seguir pasánndote y leyendo! Te mando un abrazote!

No todo el mundo puede decir que ha celebrado su 33 cumpleaños en tres países: sobrevolando Sudán, paseando por Addis Abeba (Etiopía) y soplando una vela en Kenia.

Como siempre, tu relato ameno y provocando sonrisas.

Besucos, preciosa!

Pues sí, me siento inmensamente afortunada. Un beso súper enorme y gracias por pasarte, Mercè

Feliz cumpleaños Lola! Que hermoso día te la has pasado nada más ni nada menos con quién viviste (o más bien dicho vivieron juntas) la aventura de nacer, como siempre tus relatos emocionan. Abrazos!

Es un regalo de la vida, Paz, soy una suertuda. Abrazo!